东莞超火的非遗时尚单品,在传承人手中“发光”,明星都来打卡…

红漆描花传统木屐制作技艺

木屐,又名“柴屐”“脚屐”“鞋屐”,是古人穿用的一种木底鞋的通称。石龙的木屐业颇为发达,红漆描花传统木屐更是东莞人结婚、乔迁新屋时必不可少的好“意头”,必备的礼物。该项目于2010年被认定为东莞市第二批市级非物质文化遗产项目。

在东莞石龙中山路,有一家特别的店。不仅有名人来访,还有老外探店,获新华社英文频道报道,又是一波文化输出!店里售卖的红漆描花传统木屐,是从前东莞人逢喜事会穿的鞋子,婚庆、乔迁新屋、生日寿辰......都有它的身影。穿双红木屐跨火盆,发出kuo kuo~的响声,寓意红红火火,有声有气。▲跨火盆有去晦气、求好运的寓意

和传统手艺形成视觉反差的现代装潢风格、店门口用马赛克铺成的“跨火盆”、墙上全是知识点的海报、美团上线的描花体验课程......都在告诉我们,这家老字号可不简单。没错,这些给老字号“花式整活”的改变,是由店主泉叔95后的儿子梁茶策划的。▲在售的红漆、楠木木屐

梁茶大学毕业后,曾供职于网易、羊城通、武志红心理等知名企业,所写文章获央视网、深圳卫健委等官媒转载,多次拿下10万+阅读量。辞掉体面的工作,来和滞销的木屐打交道?故事还得从他的父亲泉叔说起......红漆描花木屐技艺的传承人泉叔,1984年加入木屐社,起初只分配到木屐的前置处理工作。▲制作一双木屐需22个步骤,梁茶将其可视化陈列于店铺

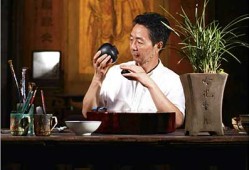

但泉叔进取心十足,在老师傅退休后,缠着早上晨练的师傅,请他喝早茶,求着师傅传授描花的手艺。泉叔有写意画基础,在师傅的带领下,仅一两年便掌握了木屐描花的本领。泉叔说:“这些画本身不难,但是在木头上作画和纸上是完全不一样的。而且这些图案并不是都是用画笔完成,比如说,有些是用蚊帐布做的工具印上去的,这些如果没有师傅教,只盯着花样看,是不知道怎么做出来的。”

▲木屐图案都由泉叔手工绘制

后来木屐社解散,泉叔转为在家里生产木屐——泉叔染漆描花,太太再给木屐钉上皮面。90年代,木屐相当火热,当时光石龙就有5-6家做木屐的家庭作坊,“那时我们到增城拿原材料,木胚抢得都要打架。”泉叔细心制作的木屐一度供不应求,每个月起码要做两三百双,批发到各镇街的婚庆用品店。甚至有老板专程从其他镇找上门来催货,生怕抢不着泉叔的木屐。▲油漆晾干后由妇女钉皮

谁也不曾想到,时代浪潮汹涌澎湃,将这个曾熠熠生辉的习俗和技艺,无情拍倒在沙滩上。2005年前后,人们渐渐发现木屐不再流行,同行的老手艺人或是退休,或是转行另起炉灶,甚至连原材料的供应链都断了,泉叔只能自己动手做。制作一双木屐需22道工序,做一百双需要两周的时间。即便利润空间已经很小,木屐生意日渐式微,泉叔的处境日渐艰难,最困难的几年,甚至成了低保户......那时,泉叔一度打算放弃这门手艺,另寻他路以求生计。然而,命运似乎另有安排。▲研学活动时小朋友描花的木屐等待晾干

2010年,泉叔荣获东莞市级非遗代表性传承人的称号。这份荣誉不仅是对他技艺的认可,更让泉叔肩上多了一份沉甸甸的责任——将这门珍贵的东莞手艺传承下去。在责任心的驱使下,他又咬牙坚持了十余年。2022年,在政府的帮助下,泉叔的作坊从家里搬到了街边,许多路人看到泉叔的木屐门面,都会感叹一句:没想到现在还有人在做木屐。这让他的营生多少有了些许保障:“起码能吃饱饭了”。以前的作坊只需要制作木屐,如今成了直接对接顾客的商家,夫妻俩在很多事情上感到力不从心。这时,儿子主动提出回家帮忙。自梁茶出生,便是和木屐一同长大的。他见证了木屐的辉煌时期,但更多的时间里,他是木屐衰落后家庭经济陷入贫困的“受害者”。好在梁茶在读书上争气,高中时就是文学社社长,2015年以优异的成绩考入华南师范大学,学习光电信息科学与工程专业。作为生活费只能自理的大学生,梁茶利用写作特长做了不少。也得益于此,毕业后他顺利进入大公司,做心理学方向的文字内容产出。2022年店铺开张,梁茶打算暂时回家两三个月,帮父母把店里的事理顺后就回广州打工赚钱。没想到,一做就是一年多。▲艺人王祖蓝到店体验木屐描花的合影

他在抖音、视频号等平台注册账号,科普东莞的木屐文化。取“花屐”的粤语发音“Fah kek”做品牌名,研发文创产品,和学校、商圈谈合作,做木屐描花的体验课程。▲木屐描花研学体验课

其中,反响最好的文创产品是迷你木屐冰箱贴。尺寸虽小了许多,可同样是用传统工艺制作,严谨沿用猪胶底、底漆、面漆、描花、钉皮等手工形式。因操作面积太小,无论是一笔一划地描花,还是钉皮,制作起来都很费神。因此看似“省料”的迷你木屐,却需要花费普通木屐的5倍工时。▲文创冰箱贴“鹤听竹林”

迷你木屐很好地解决了游客“好看归好看,但买大木屐回家不知有何用”的心理,成为不少外地游客旅行纪念品的选择。还有很多本地居民在“找不到好寓意、有新意礼品”时,将其作为赠礼庆贺亲友结婚、开业、寿辰。每一双木屐的图案都有名字:喜鹊登枝、凤凰呈祥、一帆风顺、翩若惊鸿、鸿鹄之志、鹤听竹林等,都表达着希望收到木屐的人“步步高升”、生活“有声有色”的美好寓意。▲骑楼文化节上,外国游客购买木屐冰箱贴

最让梁茶印象深刻的,是一位买了9双迷你木屐的老婆婆。去年夏天,一位70多岁的婆婆来到店里,很意外现在还有木屐,回家后把这个消息告诉了她的姐姐。姐姐已有80多岁高龄,腿脚不便,已经很少出门。得知这个消息后,她当天下午就从隔壁镇搭摩托车赶来,告诉梁茶她要买9双。梁茶很惊讶,她却说:“准备中秋节了,我想送给我的女儿和孙女。”▲迷你木屐的制作工序和常规版相同

婆婆把对晚辈的祝福,寄托在这双她觉得年轻人会喜欢的迷你木屐上,希望她们平平安安,并且在自己百年归老后,当她们看到这双小木屐时,还能记得是妈妈、婆婆送给她的。“我真的被她感染到了,亏本卖给她,还打车送她回去”。梁茶说:其实按照我当时的计划,家里的店做到现在这个程度我就可以回去打工了,但让心态发生变化的,就是一个个这样的故事。▲2024年初,店铺重新装修开业当天

去年年底在市镇对濒危非遗项目的高度重视及扶持下,梁茶也拿出工作几年的积蓄,给店铺做了装修升级,今年年初重新开张。青春期时,总是囊中羞涩的梁茶曾真实地“讨厌”这些让家里入不敷出的木屐。但回望成长的路,组成他每一顿饭食、每一分学费的,也是这一双双木屐......梁茶对于木屐的感情,比他自己想象的更深。▲梁茶正探索改良木屐

以及其他已研发的文创产品

他积极探寻着木屐的一切可能:尝试新的皮面、搭配好看的布料、把爸爸的描花手艺运用在其他物品上......梁茶把正在做的事比做成社会实践,不断试错,期待能摸索出一套传统技艺焕新的方,让参与进来的人都能赚到钱,才能让这门手艺延续下去。他期待有一天能反哺家乡,未来能把成功的经验和积攒下来的一些资源,传递给东莞其他同样面临着传承危机的手艺人。▲“有声气”意为期盼的事情有回音

泉叔年轻时的踏实进取,让他掌握了一门能养活家人的手艺。人到中年,作为东莞市级非遗项目代表性传承人的责任感,让他咬牙坚持至今,是广东唯一一位仍在坚守这门手艺的人。他几乎不会说普通话,却十足坦诚地招待到店的顾客,如果见你很感兴趣,他还会为你展示描画一双木屐。他的儿子梁茶,凭借自身努力收获了知识和眼界,选择做一个不忘来时路的逆行者。同样,他也热心解答每一个对木屐感兴趣的疑问,只要能多一个人知道这门东莞手艺。他们不断尝试着让掌心里的木屐重新焕发出光彩,将东莞的城市精彩和对亲友的真切祝福,汇聚在一双双手作的木屐里,传递出东莞传统文化的底蕴和潮流城市的脉搏。

来源:东莞日报

编辑:刘施雨 校对:叶嘉敏

一周预告|儿童剧、美术展、艺术讲座、非遗课堂…多活动上新!

本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕,E-mail:xinmeigg88@163.com

本文链接:http://www.glev.cn/tnews/6891.html